生物多样性是人类可持续发展的物质基础,对维持社会生态平衡及生态系统稳定性具有关键作用。长江江豚是全球唯一的江豚淡水种,2013年被世界自然保护联盟物种生存委员会(IUCN)定为极度濒危级别,2021年被调整为国家一级保护动物[1],长江江豚的种群状况是长江水生态系统健康状况的重要指标,对长江水生态系统的稳定性具有无可替代的作用。20世纪90年代初,长江江豚的种群数量估算约为2 700头;2006,2012,2017年分别为1 800,1 045,1 012头;2022年最新长江江豚科考种群数量约为1 249头,种群数量有所恢复[2]。

长江江豚的保护监测研究主要集中在已建立的长江江豚9个原生地自然保护区和多个迁地保护区,其余地段研究相对较少。长江口南通段资料文献记录非常少,仅在2012年在苏通大桥记录2头[3],2017年全流域科考时有2个点位记录(通沙汽渡南岸、五山江段),是整个长江干流长江江豚记录的最下游的点位,过半数水域种群持续下降或没有发现,种群分布呈碎片化特征,长江口江苏段为江豚分布密度最低区域[4]。2019年12月以来,长江江豚在五山江段、常阴沙江段等多次被观测记录,尤其是近几年随着长江大保护的推进和“十年禁渔”(2020年农业农村部发布)的实施,作为长江水生态系统旗舰物种——长江江豚,得到了更多的关注。为进一步摸清长江口区域的长江江豚种群数量、分布范围、热点区域以及活动规律等,通过船上目视调查、定点调查、环境DNA(eDNA)调查等方法开展监测,为更好地保护长江江豚及其栖息地提供基础数据。

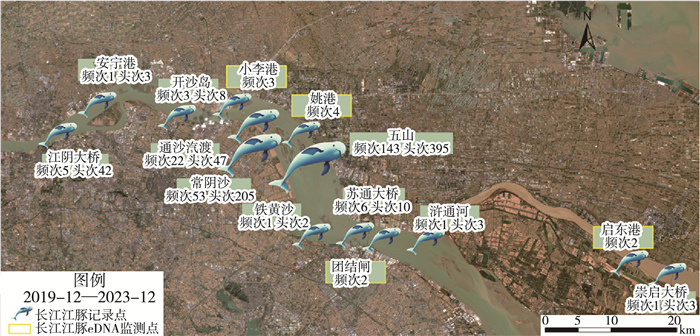

1 研究方法 1.1 考察区域长江口江苏段为江阴大桥至崇启大桥(长江口北支)两岸。长江口江苏段长江江豚船只目视调查样线示意见图 1。

|

图 1 长江口江苏段长江江豚船只目视调查样线示意 |

于2023年2月22—24日,5月26—28日,9月19—21日,11月7—14日,进行船只目视调查。目视调查主要采用截线抽样法进行调查。调查使用40 t级船作平台。调查时,调查船保持距岸边约300 m的距离航行。调查船速全程保持在15 km/h左右,每天调查持续时间为连续8 h左右。

观察者共6名,在主要观察平台的3个位置上进行轮换。3个位置分别是左观察者、数据记录员和右观察者,每30 min轮换一次。观察者发现江豚的当时,需要收集的数据包括:发现时间,江豚离船距离和角度、群体大小等,每隔10 min记录一次水深,拍摄两岸栖息地照片,全程记录GPS轨迹。

1.3 船只及岸边目击观测于2019年12月—2023年12月收集汽渡船员(皋张汽渡、通沙汽渡、通常汽渡、海太汽渡、崇海汽渡)等船上作业人员所有江豚目击记录,以及岸边定点观测、摄影爱好者等观测记录。记录发现江豚的时间、数量、位置、母子豚等信息。所有有效记录须提供现场照片或视频,同一点位单日只取最大群体数记录。

1.4 eDNA监测eDNA是指在环境样品中所有被发现的不同生物的基因组DNA,在调查范围内,尤其是未记录过长江江豚的区域进行eDNA方法来补充江豚分布信息。于2019年12月—2023年12月现场采集水样后,立即进行滤膜过滤,然后冷冻储存至-20 ℃冰箱,再进行DNA提取及聚合酶链式反应扩增,用荧光定量法进行检测 [5]。

1.5 长江江豚种群数量估算方法采用张先锋等[6]提出的目视调查可见系数法估算江豚种群数量,计算公式为:

| $ N=\sum\limits_{i=0}^n \frac{S_i}{r_1 r_2 r_{0 i}} $ | (1) |

式中:N——考察水域内江豚的总数,头;n——单次调查估算江豚的数量,头;Si——发现江豚的数量,头;r1——由观察者离江豚的距离及江豚出水时的角度决定; r2——由江豚呼吸间隔时间和观察者扫描一次的时间差决定;r0i——静态可见系数。

1.6 种群数量估算方法参考Bing等[7]公式计算江豚的遇见率,计算公式为:

| $ E=\sum\limits_{i=0}^n S_i / L $ | (2) |

式中:E——江豚遇见率,%;n——单次调查中目击江豚的次数;Si——第i群江豚的个体数量,头;L——单次考察的样线长度,km。

2 结果与分析 2.1 长江江豚分布范围综合全部调查方法的目击记录,2019年12月—2023年12月在江阴大桥至崇启大桥两岸观测到长江江豚236次,计718头次,具体见图 2。由图 2可见,调查两岸均有江豚分布,热点区域为五山江段、常阴沙江段及江阴大桥江段。在小李港、姚港、团结闸、启东港江段均采用eDNA方法检测到长江江豚。

|

图 2 长江口长江江豚分布范围和记录频次 |

长江口江苏段长江江豚各点位单次最大记录见图 3。由图 3可见,长江江豚单次单点最大群体记录为15头,于2023年11月7日在江阴大桥下游记录,五山和常阴沙江段均记录到10头以上大群。

|

图 3 长江口江苏段长江江豚各点位单次最大记录 |

长江口江苏段长江江豚遇见率见表 1。由表 1可见,目视调查的4轮次船只共航行1 274 km,调查到长江江豚28次,65头次,其中母子豚5次7对。长江江豚的遇见率为0.02~0.13头次/km,平均遇见率为0.05头次/km。单轮次(连续调查不同点位的天数相加)船只调查记录最大数量为9月,共24头。

| 表 1 长江口江苏段长江江豚遇见率 |

可见系数法相关参数及估算结果见表 2。由表 2可见,2,5,9,11月船只目视调查种群数量估算分别为14.8,31.6,64.8,44.4头,平均值为38.9头。

| 表 2 可见系数法相关参数及估算结果 |

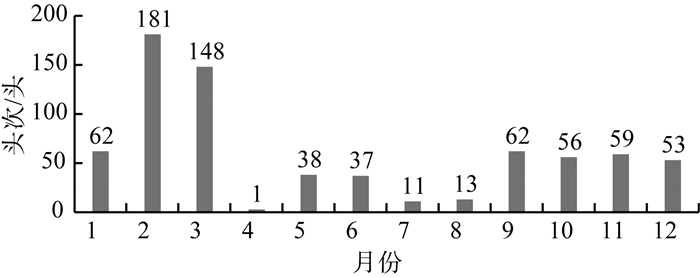

2019年12月—2023年12月长江口江苏段长江江豚月度观测头次见图 4。由图 4可见,冬末春初更容易观察到长江江豚活动。全年每月均可见,但存在较明显的季节差异,可能与取食的鱼类活动有关,母子豚在冬、春季也较容易观测到(图 5)。

|

图 4 2019年12月—2023年12月长江口江苏段长江江豚月度观测头次 |

|

图 5 长江江豚(母子豚) 注:吴为民摄于五山江段 |

长江江豚对栖息地的选择主要受水文水质、食物资源、人类干扰等的影响,主要栖息在自然生境岸线,小型鱼类丰富,水下噪声等人为干扰小的地方相对较多[8]。岸线类型对长江江豚分布的影响非常显著,长江江豚在自然岸线分布及活动显著高于固化岸线,固化河岸是导致长江江豚栖息地丧失和破碎化的主要原因。长江中下游干流自然岸线受到严重破坏[9-10]。长江口江苏段长江江豚几个热点区域,如江阴大桥、常阴沙、五山等江段,自然岸线相对较高,码头、航道等人为干扰相对较少。

“十三五”期间,长江水生态环境呈现逐年改善、持续向好的态势,2017年全线水质达到Ⅲ类标准,2020年长江干流全线达到Ⅱ类标准[11]。极端水质污染事件越来越少,目前来看,长江中下游水质污染对长江江豚的影响差别不大。但长江口区域受海洋潮汐的影响较大,距离入海口越近,盐度也随之越大,长江入海口北支尤其明显。然而让人惊喜的是,在2023年10月10日有志愿者在崇启大桥下游拍摄记录到3头江豚,为近些年长江口北支首次影像记录,不过也有可能是主要生活在海洋中的东亚江豚,需要进一步跟踪监测来确定。

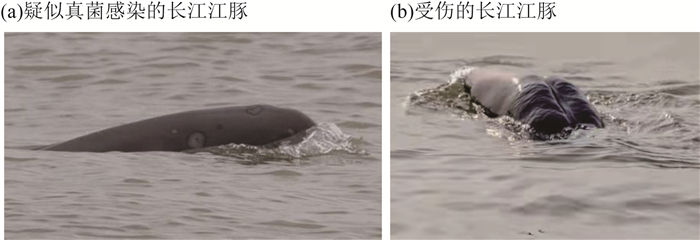

3.2 存在的问题近些年随着岸线的开发、航运码头等人为活动的加剧,适合长江江豚栖息的生境质量下降,面积减小明显[8]。人类活动对江豚的负面扰动日益加剧,如航运交通,船舶尤其是大型船舶产生的高强度噪声对江豚的声学声呐定位系统会产生不同程度的干扰,进而可能使其受到船舶撞击或螺旋桨击打而受伤,还有大型涉水工程建设项目的增多,如港口码头、桥梁建设及修建护坡等水利工程,改变了原生河势和流态,破坏了适宜江豚生存捕食的栖息地[12]。

长江口江苏段自然岸线比例低,码头较多,全年船舶航行不断,跨江隧道桥梁密集,均对长江江豚产生不同程度的影响。2022年2月3日,在狼山梵音广场附近江面拍摄到1头疑似真菌感染的江豚[图 6(a)]。2022年1月6日记录到1头受伤江豚[图 6(b)],尾部外伤明显。2021年8月27日在南通天生港发现1头死亡江豚,应该是在上游死亡后漂流下来,发现时死亡已有一段时间,具体死因不明。

|

图 6 长江江豚 注:陆信、王一摄于五山江段 |

随着长江十年禁渔的实施,长江江豚种群的恢复迎来了重要的机遇期,但长江江豚种群的恢复是一个长期复杂的过程。目前长江口江苏段无针对长江江豚的专门保护措施,应切实加强长江江豚种群的动态监测,加大宣传力度,形成监测合力,采取有效的保护措施。

3.3.1 长江江豚种群动态监测与保护加强部门联动,充分发挥群众的力量,全员参与保护宣传。联合专业人员,制定保护救助预案,一旦遇到紧急情况,采取切实有效的措施,最大限度地降低伤亡。共享监测数据,形成监测与保护合力。

3.3.2 加强长江江豚栖息地保护目前长江口自然岸线率低,自然岸线被码头、建筑物占据,江豚活动区域周边船来船往不停,适合长江江豚的栖息地较小,无专门的保护地。建议将长江江豚热点活动区域作为重点监护区甚至建立长江江豚自然保护区。

3.3.3 加强部门联动,形成监测合力通过加强长江江豚栖息地选择、食性、种群现状、濒危因素的进一步监测研究,不断更新监测技术方法,完善监测体系。加强属地传统监测能力,可在长江沿岸多培养长江江豚的监测巡护队伍,统一标准,定期开展当地长江江豚种群及栖息地监测工作,最大限度地覆盖长江江豚的监测范围。完善自动监测系统,建立健全水陆空三位一体,科研、保护与执法的综合监测体系,发展与推广智慧化监测系统[2]。

| [1] |

国家林业和草原局, 农业农村部. 《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月1日修订)[J]. 野生动物学报, 2021, 42(2): 605-640. |

| [2] |

陈炳耀, 信誉, 路方婷, 等. 长江江豚监测现状及展望[J]. 中国环境监测, 2023, 39(2): 1-10. |

| [3] |

姚思聪, 樊明宁, 唐文乔, 等. 长江河口区江豚种群调查[J]. 动物学杂志, 2014, 49(2): 145-153. |

| [4] |

HUANG J, MEI Z, CHEN M, et al. Population survey showing hope for population recovery of the critically endangered Yangtze finless porpoise[J]. Biological Conservation, 2020(241): 108315. |

| [5] |

蔡琨, 杨雅楠, 李旭文, 等. 基于环境DNA技术的江苏省鱼类群落监测应用初探[J]. 环境监控与预警, 2022, 14(2): 43-48. |

| [6] |

张先锋, 刘仁俊, 赵庆中, 等. 长江中下游江豚种群现状评价[J]. 兽类学报, 1993(4): 260-270. |

| [7] |

BING Y, DONG M, LIAN W, et al. The northernmost distribution of indo-pacific humpback dolphin(Sousa chinensis) in the world: Evidence from preliminary survey in Ningde, China[J]. Pakistan Journal of Zoology, 2012, 44(5): 1209-1214. |

| [8] |

王克雄, 王志陶, 梅志刚, 等. 长江生态考核指标: 基于被动声学监测的长江江豚数量[J]. 水生生物学报, 2021, 45(6): 1390-1395. |

| [9] |

陈敏敏, 刘志刚, 黄杰, 等. 固化河岸对长江江豚栖息活动的影响[J]. 生态学报, 2018, 38(3): 945-952. |

| [10] |

章晋秀, 陈懋, 韩祎, 等. 长江中下游干流江豚岸线栖息地质量评估[J]. 水生生物学报, 2019, 43(S1): 56-61. |

| [11] |

中华人民共和国生态环境部. 2020年中国生态环境状况公报[EB/OL]. (2021-05-26)[2023-10-16]. https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/.

|

| [12] |

梅志刚, 郝玉江, 郑劲松, 等. 长江江豚种群衰退机理研究进展[J]. 生命科学, 2011, 23(5): 519-524. |

2024, Vol. 16

2024, Vol. 16