2. 江苏省环境监测中心,江苏 南京 210019;

3. 中国环境监测总站,北京 100012

2. Jiangsu Provincial Environmental Monitoring Center, Nanjing, Jiangsu 210019, China;

3. China National Environmental Monitoring Center, Beijing 100012, China

浮游动物是淡水生态系统的重要生物类群,是物质和能量流动的重要节点,在维持水生态系统结构和功能的完整性(如调节水体自净能力)等方面扮演着重要角色[1]。作为初级消费者,大多数浮游动物以浮游植物为食,而它们本身又是鱼类等的食物,其群落结构变化能够反映鱼类等对浮游动物的捕食压力大小以及浮游动物对浮游植物的牧食压力等信息[2]。

浮游动物的种类组成、数量变化、优势种及污染指示种的变化受自然地理环境、水体类型以及人类活动影响较大。不同种类浮游动物对环境变化的敏感性和适应性不同[3]。因此,浮游动物常作为水体生态环境状况的重要指示类群,用于指示和评估水体生态系统的现状或者变化情况[4]。Muñoz等[5]通过分析西班牙300多个样本数据,证明浮游动物可以作为确定水质的重要工具。杨佳等[6]针对太湖梅梁湾开展浮游动物群落结构长期变化特征研究,并利用浮游动物开展水体富营养化状况评价。陈业等[7]探讨了洪泽湖浮游动物时空分布特征,分析评价了其与环境因子之间的相互关系。

太湖是我国第三大淡水湖,自20世纪80年代开始,其富营养化逐渐加重并暴发蓝藻水华。为深入贯彻落实习近平生态文明思想,构建维护太湖生态系统的屏障,推进生态敏感区域发展,苏州市将吴中区金庭镇西山岛及周围26个太湖小岛定位为“太湖生态岛”。其中,西山岛为核心岛屿。生态岛拥有独特的地理区位,同时具备森林、湿地、水域、农田、城乡等多种生态类型,自然生态禀赋优越,生态系统类型齐全。本研究基于2023—2024年太湖西山岛周边水域后生浮游动物季度调查数据,分析区域后生浮游动物种类组成和变化,并结合太湖浮游动物相关文献资料,对西山岛周边水域后生浮游动物多样性特征进行对比分析,以期为太湖生态岛建设成效评估提供数据和方法支撑。

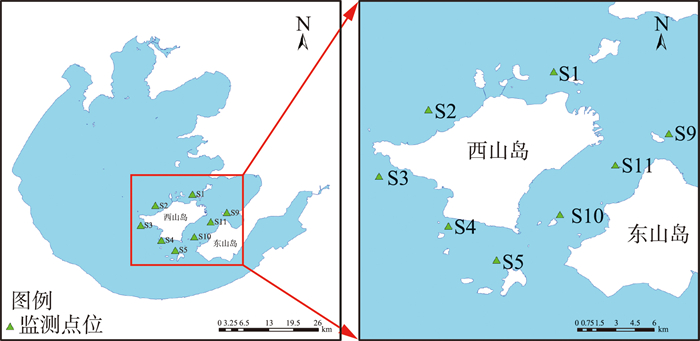

1 研究方法 1.1 研究区域与点位设置西山岛位于苏州市吴中区太湖水域,是苏州市太湖生态岛的核心区域,也是太湖水域内面积最大的离岸岛屿。岛上居民以种植水果、茶叶为主要经济来源,是果树-茶叶套种模式的典型,也是岛上和周边水体农业面源污染的主要来源。本研究的调查范围为太湖西山岛周边水域,共设置8个调查点位(S1—S5和S9—S11点位,由于采样点位S6—S8不在本研究范围内,故图上不再展示),具体见图 1。

|

图 1 太湖西山岛周边水域浮游动物调查点位示意 |

浮游动物调查分别于2023年7月(夏季)、10月(秋季)和2024年1月(冬季)、4月(春季)分4次开展。浮游动物定量样品采集参照《水生态监测技术要求淡水浮游动物(试行)》(总站水字〔2022〕47号)。该文件中所述的浮游动物,是指包含轮虫、枝角类和桡足类3种类型的后生浮游动物。为了方便与文献资料进行对比,本研究在调查结果表述时用“后生浮游动物”,在与文献资料对比时用“浮游动物”。

在水面下0.5 m处设置采样点位。用采水器采集1 L水样,现场加10 mL鲁哥氏液固定带回实验室浓缩,供轮虫鉴定使用。用采水器采集20 L水样,通过25号浮游生物网过滤浓缩,加入100 mL具塞聚乙烯瓶中,现场加入5 mL鲁哥氏液固定,带回实验室供枝角类和桡足类鉴定使用。

将轮虫鉴定样品摇匀倒入浓缩装置中,室温下静置48 h。用虹吸装置吸取上清液,直至样品沉积物处于50 mL标记线左右。旋开浓缩装置底部的活塞,将轮虫沉淀物收集在100 mL量筒中,再用少许上清液冲洗浓缩装置3次,将冲洗水一并收集在量筒中,读取量筒中样品体积,即为浓缩体积,将浓缩液转入100 mL聚乙烯瓶中,用于轮虫鉴定。静置初期,适时轻轻敲击浓缩装置器壁,以减少吸附。虹吸过程中,控制虹吸装置吸液口与轮虫沉淀物间距>3 cm,以减少扰动。

将浓缩后的轮虫样品充分摇匀,用移液器准确吸取1 mL样品,置于1 mL浮游生物计数框内,在显微镜10倍下全片计数。每个样品平行计数2次,取平均值,每次计数结果与其平均值之差应≤15%,否则应增加计数1次,直至有2次计数结果符合要求为止。

将枝角类和桡足类样品充分摇匀,用移液器准确吸取5 mL样品,置于5 mL浮游生物计数框内,在显微镜10倍下计数。枝角类和桡足类样品需要全样计数。

鉴定过程中,浮游动物残体均以头部计数。轮虫鉴定到属,枝角类和桡足类优势种鉴定到种,其他鉴定到属。

1.3 数据分析 1.3.1 优势种确定利用优势度(Y)确定浮游动物优势种。计算公式如下:

| $ Y=\frac{n_i}{N} \times f_i $ | (1) |

式中:ni——样品中第i种浮游动物的个体数;N——样品中浮游动物个体数总和;fi——第i种浮游动物在所有点位中的出现频率。0.02≤Y<0.05记为次要优势种,Y≥0.05记为主要优势种。

1.3.2 生物多样性分析采用香农-维纳(Shannon-Wiener)多样性指数(H′)和皮耶罗(Pielou)均匀度指数(J′)分析各调查点位浮游动物的生物多样性。计算公式如下:

| $ H^{\prime}=-\sum\limits_{i=1}^s P_i \log _2 P_i $ | (2) |

| $ J^{\prime}=\frac{H^{\prime}}{\log _2 S} $ | (3) |

式中:S——点位样品中浮游动物物种总数;Pi——第i种浮游动物个体数量占浮游动物个体总数的比值。

2 结果与分析 2.1 区域后生浮游动物种类组成春、夏、秋、冬4个季节共检出后生浮游动物3类45种(属)。其中,轮虫21种,桡足类13种,枝角类11种。从季节变化看(表 1),夏季后生浮游动物物种数最多,为35种;冬、春季最少,均为13种。夏季和秋季轮虫物种数占比较高,分别占总物种数的45.71%和50.00%;春季和冬季以桡足类物种数占比较高,分别为38.46%和76.92%。

| 表 1 西山岛周边水域后生浮游动物种类组成季节变化 |

考虑到物种信息的特殊性,后生浮游动物优势种计算过程中不考虑无节幼体。西山岛周边水域后生浮游动物优势种组成季节变化见表 2。

| 表 2 西山岛周边水域后生浮游动物优势种组成季节变化① |

由表 2可见,4次调查共记录到优势种13种。其中,轮虫10种,枝角类1种,桡足类2种。从季节变化看,针簇多肢轮虫(Polyarthra trigla)为夏、秋、冬三季的共同优势种,剑水蚤幼体(Cyclopoida Copepodite)为秋、冬两季的共同优势种。春季的主要优势种为独角聚花轮虫(Conochilus unicornis),优势度达到0.465;夏季主要优势种均属于轮虫类,以奇异巨腕轮虫(Pedalia mira)和针簇多肢轮虫的优势度较高,Y分别为0.165和0.134;秋季,针簇多肢轮虫、剑水蚤幼体和螺形龟甲轮虫(Keratella. cochlearis)的优势度较高,Y分别为0.429,0.072和0.051;冬季,针簇多肢轮虫为主要优势种,桡足类中的剑水蚤幼体和中华窄腹剑水蚤(Limnoithona sinensis)为次要优势种。

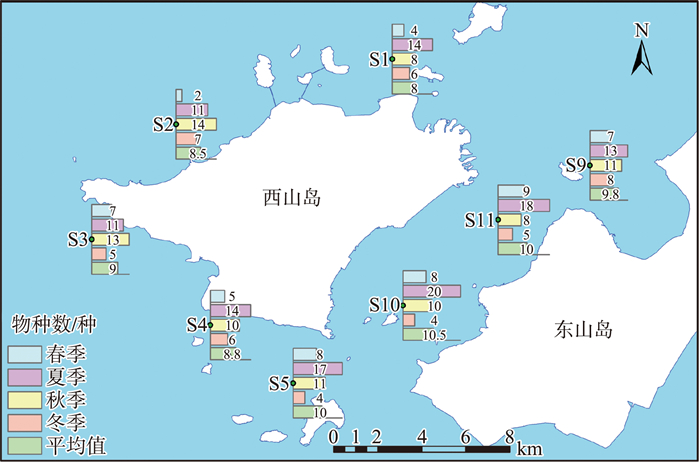

2.2 区域后生浮游动物时空分布 2.2.1 物种数时空分布西山岛周边水域8个点位不同季节后生浮游动物物种数时空分布见图 2。由图 2可见,区域各点位后生浮游动物物种数平均值表现为夏季>秋季>春季>冬季。春季各点位后生浮游动物物种数范围为2~9种,平均值为6.3种,春季S2点位物种数最低,S11点位最高。夏季后生浮游动物物种数最为丰富,各点位物种数范围为11~20种,平均值为14.8种,夏季S2和S3点位物种数最低,S10点位最高。秋季物种数范围为8~14种,平均值为10.6种,秋季S1和S11点位物种数最低,S2点位最高。冬季物种数最为匮乏,范围在4~8种,平均值为5.6种。

|

图 2 西山岛周边水域后生浮游动物物种数时空分布 |

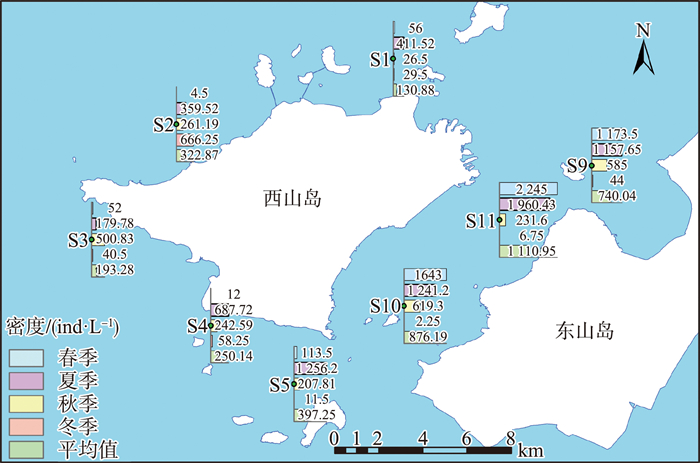

西山岛周边水域8个点位不同季节后生浮游动物密度时空分布见图 3。由图 3可见,区域各点位后生浮游动物密度平均值为502.70 ind./L,表现为夏季>春季>秋季>冬季。春季各点位后生浮游动物密度范围为4.50~2 245.00 ind./L,平均值为662.31 ind./L,S2点位最低,S11点位最高,与物种数空间分布相似。夏季后生浮游动物密度最高,密度范围为179.78~1 960.43 ind./L,平均值为906.75 ind./L,S3点位最低,S11点位最高。秋季后生浮游动物密度范围为26.50~619.30 ind./L,平均值为334.35 ind./L,S1点位最低,S10点位最高。冬季后生浮游动物密度最低,密度范围为2.25~666.25 ind./L,平均值为107.38 ind./L,S10点位最低,S2点位最高。

|

图 3 西山岛周边水域后生浮游动物密度时空分布 |

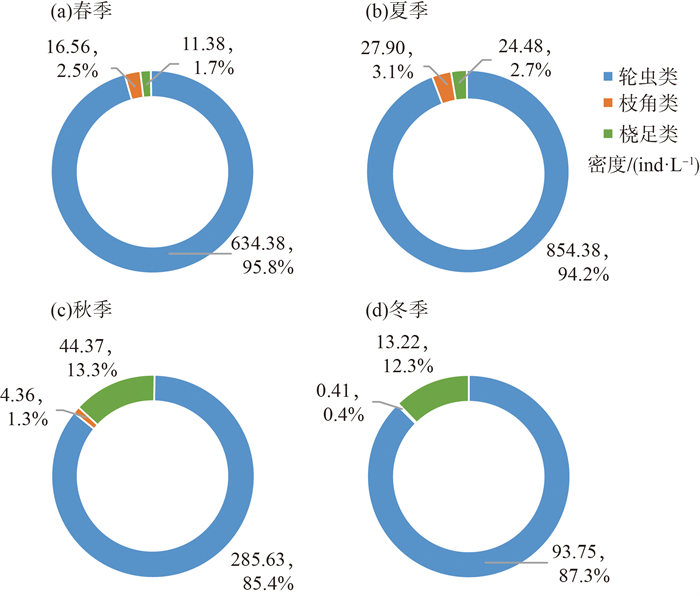

西山岛周边水域不同季节后生浮游动物物种组成见图 4(a)—(d)。

|

图 4 西山岛周边水域不同季节后生浮游动物密度及组成 |

由图 4可见,轮虫为主要优势类群,区域轮虫平均密度表现为夏季>春季>秋季>冬季,与总后生浮游动物密度表现出相同的季节变化。枝角类和桡足类的总密度占比表现为秋季>冬季>夏季>春季,分别占总后生浮游动物密度的14.6%,12.7%,5.8%和4.2%。

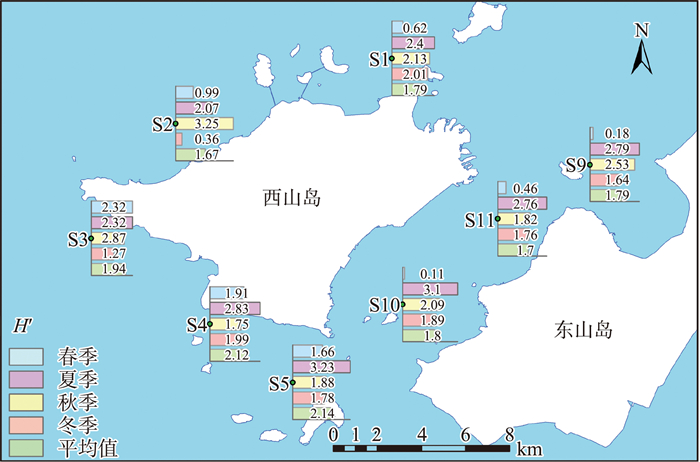

2.2.3 后生浮游动物多样性时空分布区域后生浮游动物H′时空分布见图 5。由图 5可见,太湖西山岛周边水域后生浮游动物H′季节变动范围在1.03~2.69,全年平均值为1.87;H′平均值表现为夏季>秋季>冬季>春季。其中,夏季各点位H′范围在2.07~3.23,平均值为2.69,S5点位最高,S2点位最低;秋季H′范围在1.75~3.25,平均值为2.16,S2点位最高,S4点位最低;冬季H′范围在0.36~2.01,平均值为1.59,S1点位最高,S2点位最低;春季H′范围在0.11~2.32,平均值为1.03,S3点位最高,S10点位最低。

|

图 5 后生浮游动物H′时空分布 |

区域后生浮游动物J′时空分布见图 6。由图 6可见,西山岛周边水域各监测点位后生浮游动物J′季节变动范围为0.47~0.70,全年平均值为0.62,J′平均值表现为夏季>冬季>秋季>春季。其中,夏季J′平均值为0.70,S5点位最高,S2点位最低;冬季J′平均值为0.67,S10点位最高,S2点位最低;秋季J′平均值为0.64,S2点位最高,S3点位最低;春季J′平均值为0.47,S2点位最高,S10点位最低。

|

图 6 后生浮游动物J′时空分布 |

本次调查共鉴定出后生浮游动物45种(属),浮游动物物种数与李娣等[8]的调查结果基本一致,相比钟春妮等[9]、温超男等[10]、李清濯等[11]的调查结果,物种数略高(表 3),可能是调查区域和调查频次不同,以及区域生境变化,导致调查结果物种数略有不同。从可获取的资料看,2004和2022年(2005—2021年无相关资料),在西山岛和东山岛中间水域(对应本研究的S5、S10、S11和S9点位)存在大面积水生植被;2022年后,此区域水生植被退化严重,仅在靠近岛屿岸边的小水域内有零星水生植被分布。本研究调查期间,该区域已经成为与文献[8]中调查的敞水区生境接近,是造成结果相近的主要原因。本次调查鉴定出的物种中,轮虫物种数最多,为21种(占比46.7%),浮游动物物种数表现为夏、秋季>冬、春季,这与陈宇飞等[12]和代培等[13]对太湖浮游动物的调查结果一致。

| 表 3 太湖不同时期、不同区域浮游动物物种数变化 |

本次调查中,4个季节共出现13种浮游动物优势种。其中,轮虫10种,枝角类1种,桡足类2种。轮虫主要以针簇多肢轮虫、独角聚花轮虫为主,枝角类主要为简弧象鼻溞(Bosmina coregoni),桡足类为剑水蚤幼体、中华窄腹剑水蚤(Limnoithona sinensis)等,这与李娟等[3]和温超男等[10]的调查结果一致。结果还显示,太湖西山岛周边水域浮游动物以轮虫和小型浮游甲壳动物为主,浮游动物小型化特征明显。

浮游动物小型化的主要原因可能是受鱼类捕食和蓝藻水华影响。研究表明,鱼类的捕食压力通常会导致水体小型浮游动物占优势[14]。刘燕山等[15]和盛漂等[16]的调查发现,刀鲚(Coilia nasus)是太湖的优势鱼类。刀鲚又以大型浮游动物为主要食物来源[17],其对大型浮游动物的摄食压力可能是水体小型浮游动物成为优势种的重要原因。柯志新等[18]研究证实,大型浮游甲壳动物受蓝藻水华的影响更明显,而小型浮游甲壳动物对蓝藻水华有更强的适应能力,所以在水华暴发的夏季,小型浮游动物成为优势。杨佳[19]发现,太湖北部湾区和西部沿岸(富营养化程度高)主要以轮虫和枝角类占优势,湖心区和南部沿岸的三类浮游动物数量相当,而在东部湖区(富营养化程度低)的轮虫和桡足类占有优势地位。资料显示,由于太湖水生植被退化,水生植物面积减少,发生聚集性蓝藻水华的区域有所增加。在当前蓝藻水华形势尚未发生根本扭转的情况下,蓝藻对湖体浮游动物群落的影响也不容忽视。

3.2 浮游动物密度时空变化特征浮游动物丰度在夏、秋季较高,春、冬季较低,这与温度及食物有着密切关系[6]。浮游植物是浮游动物重要的食物来源,浮游动物的密度、生物量和种类均与水体叶绿素a浓度呈显著正相关,夏季水温高,光照强度大,浮游植物大量生长繁殖,为浮游动物生长繁殖提供了充足的食物来源。

本研究调查结果显示,太湖西山岛周边水域后生浮游动物物种数和密度均表现为夏季高于其他3个季节,不同监测区域浮游动物群落结构差异明显。基本与太湖不同时期、不同湖区的调查结果相一致。杨佳等[6]发现,1997—2017年太湖梅梁湾浮游动物密度在春季呈上升趋势而在秋、冬季呈下降趋势,在2003年出现最高值,为1 774.33 ind./L,并在2014年达到最低值(199.07 ind./L)。潘宏凯等[20]对2004年春季太湖浮游动物的调查发现,太湖梅梁湾与五里湖春季浮游动物的密度差异较大,梅梁湾春季浮游动物平均密度为187.23 ind./L,五里湖春季平均密度为541.40 ind./L。钟春妮等[9]的调查结果显示,2006—2007年太湖贡湖湾大型浮游动物的年均密度为467 ind./L;周健等[21]调查发现,2009年太湖梅梁湾浮游动物密度为402 ind./L,均低于本研究中的后生浮游动物平均密度(502.7 ind./L)。

3.3 浮游动物多样性本研究调查结果显示,太湖西山岛周边水域浮游动物H′和J′均表现显著的季节变化,夏季最高、春季最低,与密度和物种数变化趋势相似。陈佳琪[22]的研究结果显示,鄱阳湖浮游动物H′季节变化特征也表现为夏季较高。

浮游动物多样性水平与水质状况密切相关,由于不同调查区域水环境质量有所不同,浮游动物多样性水平也表现出显著的差异。本研究的调查结果显示,太湖西山岛周边水域后生浮游动物H′季节变动范围在1.03~2.69,全年平均值为1.87;J′季节变动范围在0.47~0.70,全年平均值为0.62。杜明勇等[23]于2012年调查发现,太湖浮游动物H′平均值为1.44,J′平均值为0.74。温超男等[10]的研究显示,2016年太湖滨岸带浮游动物H′变化范围为0.35~2.19,平均值为1.45,其中多样性指数最高的湖区是贡湖湾,最低的是西太湖(太湖西部湖区),平均值分别为1.78和1.20。李清濯等[11]的调查显示,2020年太湖西山岛河网浮游动物H′平均值为1.32。可见,太湖西山岛周边水域后生浮游动物H′较高,可能与周边生态系统特点有关。在西山岛周边水域生境变化的情况下,浮游动物还能维持较高的生物多样性,说明该区域具有较好的生态压力缓冲能力。在生态岛后续建设过程中,如果采取必要的工程手段,恢复西山岛周边水域水生植被,进一步强化区域生态压力缓冲能力,将会有利于太湖生态系统持续改善。

4 结语本研究以太湖西山生态岛周边水域为调查对象,在2023—2024年开展4个季节后生浮游动物调查和分析。结果显示,太湖西山岛周边水域后生浮游动物种类丰富,季节性变化明显。本次调查共鉴定出浮游动物3大类45种,包含轮虫21种,桡足类13种,枝角类11种。后生浮游动物物种数平均值表现为夏季>秋季>春季>冬季。后生浮游动物H′全年平均值为1.87,表现为夏季>秋季>冬季>春季;J′全年平均值为0.62,表现为夏季>冬季>秋季>春季。太湖西山岛周边水域浮游动物以轮虫和小型浮游甲壳动物为主,浮游动物小型化特征明显。

| [1] |

胡梦红, 杨丽丽, 刘其根. 竞争捕食作用对千岛湖浮游动物群落结构的影响[J]. 湖泊科学, 2014, 26(5): 751-758. |

| [2] |

MCQUEEN D J, JOHANNES M R S, POST J R, et al. Bottom-up and top-down impacts on freshwater pelagic community structure[J]. Ecological Monographs, 1989, 59(3): 289-309. DOI:10.2307/1942603 |

| [3] |

李娟, 温周瑞, 李庚辰, 等. 太湖梅梁湾和贡湖湾浮游甲壳动物群落结构及其与环境因子的相互关系[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(S1): 81-90. |

| [4] |

DUGGAN I C, GREEN J D, SHIEL R J. Distribution of rotifers in North Island, New Zealand, and their potential use as bioindicators of lake trophic state[J]. Hydrobiologia, 2001, 446-447(1): 155-164. |

| [5] |

MUÑOZ C M E, SORIA J M, VICENTE E. Can zooplankton species be used as indicators of trophic status and ecological potential of reservoirs?[J]. Aquatic Ecology, 2021, 55(4): 1143-1156. DOI:10.1007/s10452-021-09897-8 |

| [6] |

杨佳, 周健, 秦伯强, 等. 太湖梅梁湾浮游动物群落结构长期变化特征(1997—2017年)[J]. 环境科学, 2020, 41(3): 1246-1255. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2020.03.036 |

| [7] |

陈业, 彭凯, 张庆吉, 等. 洪泽湖浮游动物时空分布特征及其驱动因素[J]. 环境科学, 2021, 42(8): 3753-3762. |

| [8] |

李娣, 李旭文, 牛志春, 等. 太湖浮游动物群落结构调查[J]. 安徽农业科学, 2014, 42(29): 10173-10174, 10290. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2014.29.049 |

| [9] |

钟春妮, 杨桂军, 高映海, 等. 太湖贡湖湾大型浮游动物群落结构的季节变化[J]. 水生态学杂志, 2012, 33(1): 47-52. |

| [10] |

温超男, 黄蔚, 陈开宁, 等. 太湖滨岸带浮游动物群落结构特征与环境因子的典范对应分析[J]. 水生态学杂志, 2020, 41(2): 36-44. |

| [11] |

李清濯, 华跃洲, 杜成栋, 等. 太湖西山岛河网秋季浮游生物群落结构特征及其影响因子分析[J]. 生态与农村环境学报, 2023, 39(2): 214-226. |

| [12] |

陈宇飞, 严航, 夏霆, 等. 基于浮游动物生物完整性指数的太湖流域生态系统评价[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2022, 44(3): 335-343, 356. DOI:10.3969/j.issn.1671-7627.2022.03.013 |

| [13] |

代培, 刘凯, 周彦锋, 等. 太湖五里湖湖滨带浮游动物群落结构特征[J]. 水生态学杂志, 2019, 40(1): 55-63. |

| [14] |

冯德祥, 刘一, 禹娜, 等. 淀山湖后生浮游动物群落结构特征分析[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2011(6): 122-131. |

| [15] |

刘燕山, 李大命, 朱明胜, 等. 太湖鱼类群落现状及其多样性[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(9): 1906-1917. |

| [16] |

盛漂, 阳敏, 石智宁, 等. 太湖禁捕当年鱼类群落结构及环境驱动因子[J]. 应用生态学报, 2023, 34(9): 2555-2565. |

| [17] |

刘恩生, 刘正文, 鲍传和, 等. 太湖鲚鱼和鲢、鳙鱼的食物组成及相互影响分析[J]. 湖泊科学, 2007(4): 451-456. DOI:10.3321/j.issn:1003-5427.2007.04.014 |

| [18] |

柯志新, 谢平, 过龙根, 等. 太湖梅梁湾大型控藻围栏对浮游甲壳动物群落结构的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(8): 2270-2276. |

| [19] |

杨佳. 太湖浮游动物群落结构时空变化特征及其影响因素研究[D]. 南充: 西华师范大学, 2020.

|

| [20] |

潘宏凯, 杨桂军, 刘正文. 太湖春季浮游动物磷释放的初步研究[J]. 湖泊科学, 2006(1): 69-72. |

| [21] |

周健, 杨桂军, 秦伯强, 等. 后生浮游动物摄食对太湖夏季微囊藻水华形成的作用[J]. 湖泊科学, 2013, 25(3): 398-405. |

| [22] |

陈佳琪. 鄱阳湖浮游动物群落结构及其与环境因子关系的研究[D]. 上海: 上海师范大学, 2020.

|

| [23] |

杜明勇, 于洋, 阳振, 等. 太湖流域2012年枯水期浮游生物群落结构特征[J]. 湖泊科学, 2014, 26(5): 724-734. |

2025, Vol. 17

2025, Vol. 17