黑鸢(Milvus migrans)是国家二级重点保护野生动物,世界自然保护联盟(IUCN)物种红色名录无危(LC)物种,隶属于鹰形目(Accipitriformes)鹰科(Accipitridae)。雌性的体型显著大于雄性。全身褐色,具黑褐色羽纹;尾呈鱼尾状,有黑、褐交替排列的等宽横斑;飞行时可见大块白色腕斑。广泛分布于欧亚大陆、非洲、印度,一直到澳大利亚[1];中国各省均有分布。目前,关于黑鸢的迁徙研究多集中在欧洲种群上,国内关于黑鸢的迁徙研究较少。现对国内黑鸢进行了追踪研究,利用卫星追踪技术获取黑鸢飞行过程中速度、姿态等信息,结合气象、植被覆盖度、夜光指数等信息,分析影响黑鸢飞行的因素,以期为黑鸢的保护与栖息地研究提供科学支撑。

1 研究对象黑鸢分布广泛,同时也是少数未受到人类栖息地开发严重影响的猛禽之一。目前,黑鸢已经成功占据了许多人为景观,并在其分布范围内的许多地区成为常见的伴生物种[2]。它能够迅速适应人为压力,甚至可能从人类活动中受益。黑鸢被分为7个亚种,我国主要分布有3个亚种[3]。本研究对象为1只在野外受伤而被救助的黑鸢,经鉴定为黑鸢普通亚种(Milvus migrans lineatus)。2023年8月,该鸟因尾羽受伤不能正常飞行,在南通市如东县沿海湿地被救助,后被送至南京红山森林动物园进行救治,通过救助,黑鸢身体状态良好,可自主进食,且具备飞行能力。2024年3月,黑鸢恢复完好,工作人员在南京为其佩戴卫星追踪器并放飞,以期进一步揭示其飞行规律和迁徙路线,为黑鸢保护提供科学参考。

2 研究现状目前,国际上对黑鸢的迁徙生态学研究较多,Literak等[4]研究了欧洲黑鸢在迁徙过程中穿越地中海和黑海等大型水体时受天气状况的影响;David等[5]研究了风力发电机对不同年龄和性别的黑鸢在迁徙过程中的影响;Galbreath等[6]通过对日本相模湾沿岸黑鸢进行研究,发现了城市化与鸟类攻击性的关联。而国内相关研究较少,周菊萍等[7]对黑鸢消化系统的形态学做了初步的观察与研究;王鹏华[8]运用卫星追踪技术对从河北省放飞的2只黑鸢进行了系统性的迁徙研究。目前,我国黑鸢的保护备受关注,但关于黑鸢飞行规律和迁徙路线的研究较少,不利于对黑鸢进行针对性保护。

现阶段研究鸟类迁徙的方法大致有以下6种,其各自的优缺点分别如下:①野外调查法,可以获取候鸟迁徙数据,但是有一定的局限性;②雷达监测,可以获取候鸟迁徙高度、方向和速度等基础信息,但是对候鸟种类的辨认有一定的难度;③鸟类环志,可以获取鸟的迁徙时间、策略、路线以及栖息地等资料,但是环志鸟类的回收率相对较低;④稳定同位素法,可以通过对鸟类组织里面含有的同位素和背景值进行分析来获取鸟类相关信息,但是获取鸟类的组织相对比较困难;⑤鸟鸣分析法,可以对鸟类鸣叫声音进行分析获取鸟类信息,但是鸟鸣匹配精度有待提高;⑥卫星追踪法,可以实时收集获取鸟类飞行时间、飞行路线和飞行过程中的停歇地等相关信息,获取数据比较容易。本研究利用卫星追踪法,对救助的1只黑鸢进行跟踪分析。

3 设备安装及数据收集考虑到黑鸢的迁徙时间,于2024年3月13日为其佩戴背负式鸟类卫星追踪器,同时测量了黑鸢的体征数据。该黑鸢为雄性,年龄3年以上,体长528 mm,喙长11.5 mm,头喙82 mm,跗蹠89 mm,翅长431 mm,尾长261 mm,体重786 g,持续观察后未发现异常,在南京红山森林动物园(118.791 83°E,32.095 53°N)进行放飞(图 1)。

|

图 1 黑鸢放飞(苏志明摄) |

卫星追踪系统主要由3个部分组成,安装在鸟体的发射机、卫星端的传感器和地面端的卫星接收器。发射机使用太阳能电池进行供电工作,设定好信号发射规则后,发射机可按照预设程序向地面端发射信号,从而在后台获取研究对象的地理位置等信息,进行实时监测。

研究选用背负式卫星追踪器(HQBG2715L,湖南环球信士科技有限公司),长度58 mm,宽度24 mm,高度24 mm;其采用太阳能供电方式,无光续航时间可达15 d,定位精度为5 m,可采集时间、经纬度、速度、航向、活动量、定位精度、有效性等信息。卫星追踪器采用北斗卫星定位,北斗系统会按照预先设定的时间间隔进行卫星定位,得到的位点信息由全球移动通信系统(GSM)发送,通过中国移动通讯系统接收。发射机质量为15 g,绑绳2 g,总重量为黑鸢体重的2.16%,符合动物遥测技术中跟踪器质量不超过其自身质量3%~5%的原则[9-10]。卫星追踪器固定在黑鸢背部,安装过程中使用头套罩住黑鸢的头部,以防止受伤。佩戴工作在南京红山动物园救助站内进行,全程顺利迅速,追踪器佩戴完后在笼内观察一段时间,确认黑鸢适应后在园内空旷处将其放飞,追踪器安装时的现场照片见图 2。

|

图 2 黑鸢环志及卫星追踪器安装示意 |

黑鸢放飞后,可以通过追踪设备供应商提供的数据管理工具筛选数据,实时获取黑鸢的地理位置和相关飞行数据,获取数据的参数和标准见表 1。

| 表 1 研究中采集的参数信息 |

活动量是1个定位周期内,动物活动次数的累加值。主要原理是实时监测内置三轴加速度传感器X、Y、Z 3个轴方向的加速度,当任意方向的加速度超过0.15 G时,活动次数加1。活动量指标符合动物活动模型。定位精度是全球导航卫星系统(GNSS)定位与其真实位置之间的接近程度。追踪器的定位精度利用精度因子通过线性回归算法计算。其计算公式为:

| $ E=2.\;679\;243 \times H+0.\;591\;44 $ | (1) |

式中:E——偏差,m;H——水平精度因子,无量纲。精度等级与偏差对应关系见表 2。为了使研究数据真实有效,本研究选取定位精度等级为A的点进行研究。

| 表 2 精度等级与偏差对应关系 |

卫星追踪器的数据采集频率一般为每小时1次,当电压 < 3.7 V时,可人为调整其采集频率,每天定时返回追踪鸟类的数据,获取的数据包括定位时间,黑鸢的位置数据(经度、纬度和海拔高度),运动航向,瞬时速度,活动量,卫星跟踪器电压,追踪器与黑鸢身体接触面温度,位置定位等级等。追踪器共收集63 d数据,每小时回传1次点位信息,共收集1 467条数据。删除无效数据100个,剩余可用于分析的数据为1 367个,其中A级1 218个,B级129个,C级16个,D级4个。本研究选用1 218个A级精度数据进行分析,绘制黑鸢飞行轨迹。

3.3 数据融合为了研究气象条件、植被覆盖度以及夜间灯光数据对黑鸢飞行行为的影响,本研究获取了相关开源数据,将飞行轨迹定位点与气象、植被、夜光数据进行叠加,获取当时定位点的数据。气象数据来源于欧洲中期天气预报中心(ECMWF)开发的全球再分析数据集(ERA5-Land Hourly-ECMWF Climate Reanalysis数据集),其提供了高空间和时间分辨率的气象数据。归一化植被指数(NDVI)数据来源于MOD13A1 V6.1 product数据集,该数据集是由Terra星搭载的中分辨率成像光谱仪获取的L3级植被指数产品,空间分辨率为500 m,具备2个主要的植被层,分别是栅格归一化植被指数(NDVI)和增强型植被指数(EVI)。夜光数据来源于VIIRS Nighttime Day:Night Band Composites Version 1数据集,新一代对地观测卫星Suomi NPP搭载的可见光红外成像辐射仪(VIIRS),能够获取夜间灯光遥感影像(DNB波段),VIIRS_VCMCFG夜光遥感数据的空间分辨率为750 m,为月度合成数据,它能准确地记录夜光辐射强度。

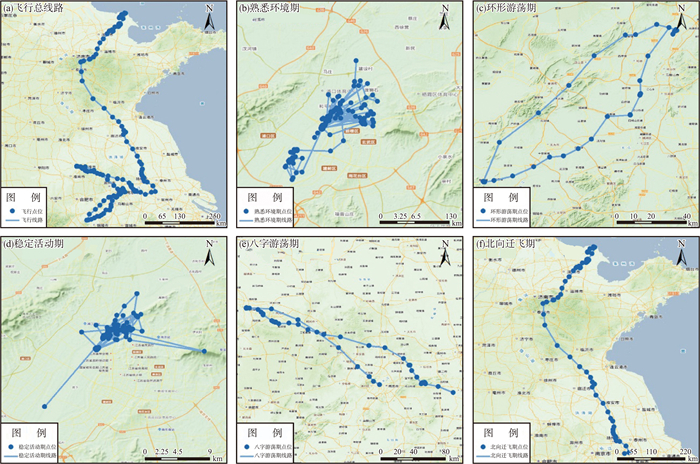

4 结果与分析本研究观测到的黑鸢活动总体分为5个阶段,分别是熟悉环境期、环形游荡期、稳定活动期、八字游荡期和北向迁徙期。黑鸢日间活动量远大于夜间活动量,天气情况与黑鸢的日间活动量具有相关性,风向、风速与黑鸢的航向和飞行速度有相关性,黑鸢更倾向于在植被覆盖茂盛的区域和光污染较小的地区进行活动,其飞行的高度和当时的大气气压有一定相关性。

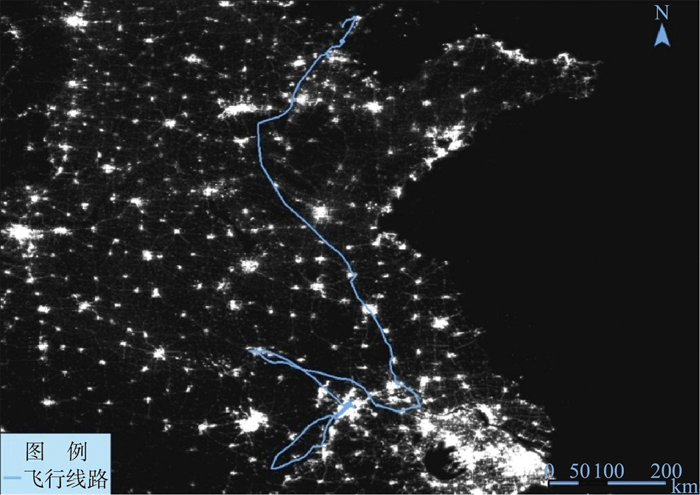

4.1 总体飞行情况黑鸢于南京红山动物园放飞后,共计飞行57 d,累计飞行约1 900 km,活动范围东至江苏省镇江市丹阳市,西至安徽省蚌埠市禹会区,南至安徽省芜湖市无为市,北至山东省东营市河口区;沿途经过南京、镇江、扬州、滁州、蚌埠、马鞍山、芜湖、淮安、宿迁、徐州、临沂、泰安、济南、淄博、滨州和东营,共计3省16市。最大飞行速度达86.4 km/h,最大飞行高度达1 483 m。黑鸢飞行总线路及分时期飞行轨迹见图 3(a)—(f)。黑鸢各时期飞行数据见表 3。

|

图 3 黑鸢飞行总线路及分时期飞行轨迹 |

| 表 3 黑鸢各时期飞行数据 |

由图 3和表 3可见,在熟悉环境期,黑鸢在放飞后,用1 d时间在红山周边活动觅食,1 d后飞离动物园,以长江为中轴线在两岸盘旋觅食。该段时间,累计飞行距离约421.1 km,每天平均飞行15.6 km,最大速度为51 km/h,每小时平均活动量为541次。

环形游荡期,自4月9日15:00起,黑鸢离开南京市区,向西南方向沿巢湖-无为市方向飞行,后自东北方向沿长江西岸返回南京。其间,累计飞行距离约333.8 km,每天平均飞行111.3 km,最大速度为48.6 km/h,每小时平均活动量为1 004.9次。

稳定活动期,返回南京后,黑鸢一直在南京范围活动,呈稳定状态,其间,累计飞行约263.2 km,每天平均飞行17.5 km,最大速度为52.5 km/h,每小时平均活动量为774.5次。

八字游荡期,自4月27日10:00起,黑鸢从南京市沿西北方向飞往安徽蚌埠市,后又从蚌埠市沿东南方向飞往江苏镇江市,飞行路线呈八字形。其间,累计飞行约442.1 km,每天平均飞行110.5 km,最大速度为54.8 km/h,每小时平均活动量为1 060.6次。

北向迁飞期,自5月1日起,黑鸢开始向北迁徙,最终到达山东省东营市河口区,因误食有毒鸟类尸体而死亡。其间,累计飞行约905.1 km,每天平均飞行113.1 km,最大速度为86.4 km/h,每小时平均活动量为992.6次。

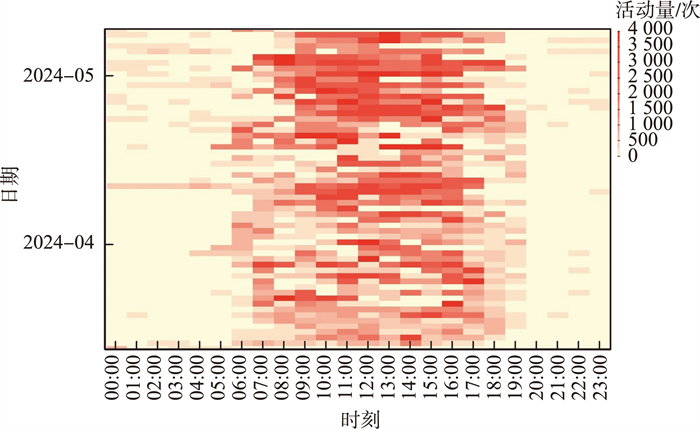

4.2 影响飞行因素分析黑鸢活动量统计见图 4。由图 4可见,黑鸢的飞行路线集中在苏鲁皖地区,飞行时间集中在3—5月,活动时间主要集中在06:00—19:00,其间每小时平均活动量为1 204.3,20:00—次日05:00每小时平均活动量为39.2次。总体来看,苏鲁皖地区在3—5月气温逐步回升,东南风的主导地位在4月和5月加强,带来充足的水汽,导致降水量增加,湿度显著上升。春季的风速相对适中,3月受冷空气影响较大,4月风速减小,进入5月后在雷阵雨天气影响下,风速会有所波动。天气的变化同时也会对鸟类的飞行产生一定的影响。

|

图 4 黑鸢活动量统计 |

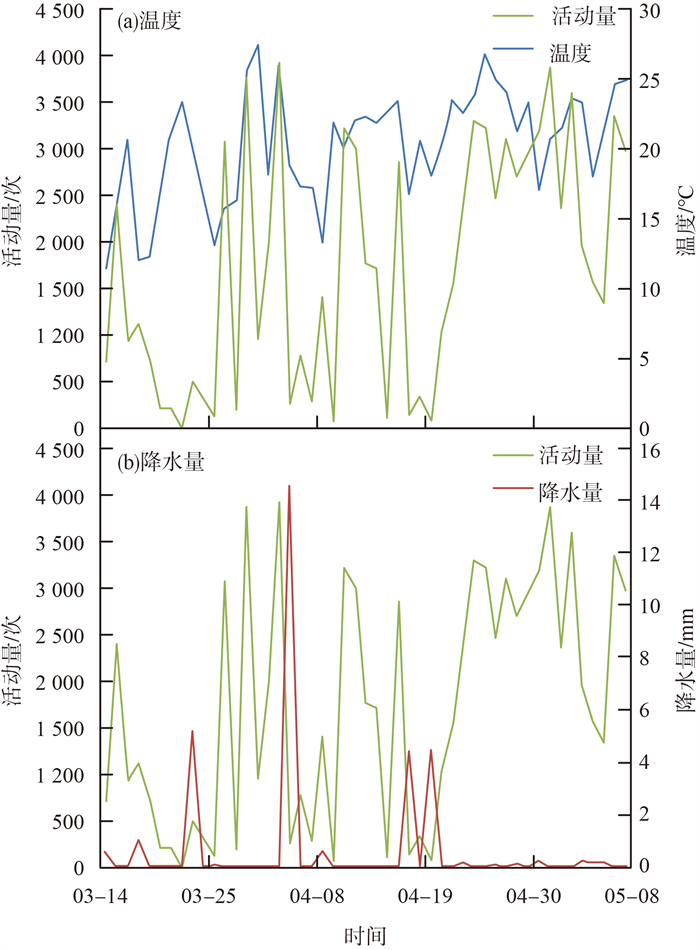

采用P检验双尾显著性检验,结果表明黑鸢在飞行过程中的活动量与环境温度、降水量之间存在显著的关系(P < 0.001)。环境温度、降水量与黑鸢活动量关系见图 5(a)(b)。

|

图 5 环境温度、降水量与黑鸢活动量关系 |

由图 5可见,较高的环境温度通常会促进黑鸢的飞行活动量,因为温暖的气候提高了猎物的活跃度,使觅食变得更为高效;此外,适宜的温度还可以降低能量消耗,增加它们的活动意愿。然而,降雨量的增加往往会导致黑鸢活动量的减少;雨水会影响视线和猎物的可见性,降低捕食成功率,进而使其减少飞行和觅食活动。风速同样对黑鸢的飞行活动产生影响;适中的风速有助于黑鸢借助气流滑翔,提高飞行效率,但若风速过高,则可能会带来飞行的困难,迫使黑鸢降低活动量,以确保安全。因此,黑鸢在不同气象条件下调整其飞行策略,以适应环境变化并提高生存率。

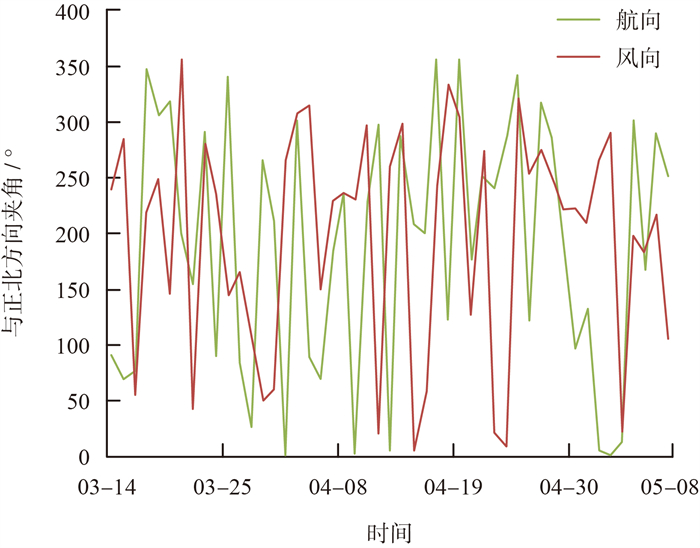

4.2.2 气象与飞行情况黑鸢航向与环境风向关系见图 6。由图 6可见,黑鸢在飞行过程中,飞行方向、速度与风向、风速之间存在着密切的关系。首先,黑鸢常利用气流和风向来优化其飞行效率。当顺风飞行时,黑鸢能够借助风速增加飞行速度,节省能量,延长飞行时间,进而扩大觅食范围。而在逆风飞行时,黑鸢则会遇到阻力,飞行速度可能会减缓,增加能量消耗,这使得它们在觅食和迁徙时更加谨慎。此外,风向的变化也会影响黑鸢的飞行路径选择,通常它们会选择与风向相反或平行的方向,以避免强风的影响。在强风环境中,黑鸢可能会选择低空飞行,利用地形的屏障以降低风速的影响。因此,黑鸢通过调整飞行方向和速度,灵活应对风的变化,体现了其高度适应的飞行策略。

|

图 6 黑鸢航向与环境风向关系 |

采用P检验双尾显著性检验,结果表明黑鸢在飞行过程中的活动量与NDVI、夜光强度之间存在显著的关系(P < 0.001)。NDVI是衡量地表植被健康状况的指标,高NDVI值通常表明该区域植物繁茂,可为黑鸢提供丰富的猎物来源,如小型哺乳动物和鸟类。在飞行过程中,黑鸢倾向于选择植被覆盖较好的区域作为栖息地,以利用周围的生态资源。而夜光数据则反映了人类活动的强度,高亮度区域通常与城市和工业区相关,这些地方的猎物密度较低,可能导致黑鸢在这些区域活动减少。夜光遥感与黑鸢飞行路线见图 7。由图 7可见,黑鸢更可能选择那些夜间光污染较少的区域,以避免干扰。因此,分析黑鸢的栖息和捕食行为时,NDVI与夜光数据的结合可以帮助研究其在不同环境中的适应性,以及在城市化进程中如何调整其栖息地选择和捕食策略。

|

图 7 夜光遥感与黑鸢飞行路线 |

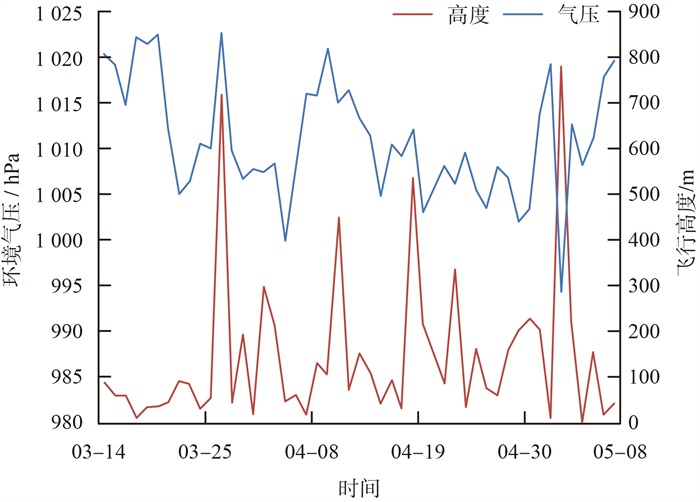

黑鸢飞行高度与环境气压关系见图 8。由图 8可见,黑鸢在飞行过程中,受到大气压与飞行高度之间相互作用的显著影响。随着飞行高度的增加,大气压逐渐降低,这直接影响到黑鸢的飞行能力和生理状态。通常,黑鸢在低高度飞行时,能够获得较高的大气压,这有助于维持其生理机能和能量水平。然而,当黑鸢选择在高空飞行时,虽然能享受到更广阔的视野和捕食机会,但低大气压可能导致氧气稀薄,从而增加其能量消耗。

|

图 8 黑鸢飞行高度与环境气压关系 |

此外,高飞行高度有助于黑鸢利用上升气流获得额外的升力,减少体力消耗,这使得它们能在长距离飞行中保持较高的效率。因此,黑鸢在飞行过程中会根据猎物的分布和环境条件动态调整飞行高度,以平衡能量消耗和捕食效率,反映了黑鸢在不同环境中的生理适应能力。

5 讨论与建议 5.1 讨论本研究利用卫星追踪器对黑鸢的飞行迁徙规律进行了分析,通过对佩戴卫星追踪器的黑鸢进行跟踪,获得了关于其飞行路径、栖息地选择以及飞行速度、高度等数据。研究表明,天气状况、气象条件、生境等对黑鸢的活动均具有一定影响,其在迁徙过程中倾向于选择植被覆盖率高的区域,这些区域通常伴随着丰富的猎物资源。黑鸢被救助放飞后的飞行速度和日平均飞行距离均低于自然状态下黑鸢的活动情况,说明救助放飞对黑鸢的迁徙具有一定的影响,其被救助放飞之后,会存在一定的适应过程,经过一段时间的适应之后,将选择合适的时间和气候条件进行迁徙。其倾向在天气条件为晴朗、能见度好、风力为3级以上的顺风或侧顺风中进行迁徙和飞行活动,气候条件如环境温度、降水、风速等因素会影响黑鸢的飞行行为;生态环境如植被覆盖和夜光污染等也会影响其活动和迁徙的行为;迁徙过程中地表的土地利用情况以及交通线路是否对黑鸢的迁徙和飞行产生影响,有待深入研究。

当前环境下,黑鸢生存面临若干威胁。随着城市化进程的加快,光污染对黑鸢的迁徙构成了一定威胁,许多栖息地因农业扩张、城市建设及基础设施发展而破碎化,导致黑鸢的食物减少、生存环境恶化,因此应该保护鸟类栖息地及其生存环境不受破坏。

5.2 建议(1) 在黑鸢重要栖息地周边,选择一些植被覆盖率高、猎物资源丰富的区域来设立保护区,保证其繁殖地、栖息地和捕食场所的完整性。

(2) 针对人类活动和城市化进程带来的光污染,建议在黑鸢活动相对频繁的地方降低夜间灯光的使用,以便降低灯光对其栖息和飞行的影响。

(3) 应该组织开展公众教育活动,提高民众对黑鸢保护的意识,组织人们参加观鸟活动,宣传鸟类生物多样性保护知识。

(4) 加强不同地区的协调和合作,推动在鸟类迁徙路径上实施生态廊道的建设,以便为鸟类的迁徙提供安全的通道,保障黑鸢的生存和繁衍。通过以上措施,希望能对黑鸢的保护有所贡献,促进其种群恢复与可持续发展。

致谢: 感谢江苏省野生动物救护中心、南京市红山森林动物园的救助支持,感谢陈月龙老师团队协助北斗卫星追踪器安装,感谢如东县野生动物救助站对黑鸢的救助。

| [1] |

ANDREYENKOVA N G, STARIKOV I J, WINK M, et al. The problems of genetic support of dividing the black kite(Milvus migrans) into subspecies[J]. Vavilov Journal of Genetics and Breeding, 2019, 23(2): 226-231. DOI:10.18699/VJ19.486 |

| [2] |

ANDREYENKOVA N G, KARYAKIN I V, STARIKOV I J, et al. Phylogeography and demographic history of the black kite Milvus migrans, a widespread raptor in Eurasia, Australia and Africa[J]. Journal of Avian Biology, 2021, 52(10): e02822. DOI:10.1111/jav.02822 |

| [3] |

KARYAKIN I V. Problem of identification of Eurasian subspecies of the black kite and records of the Pariah kite in Southern Siberia, Russia[J]. Raptors Conservation, 2017, 34: 49-67. |

| [4] |

LITERAK I, OVCIARIKOVA S, SKRABAL J, et al. Weather-influenced water-crossing behaviour of black kites(Milvus migrans) during migration[J]. Biologia, 2021, 76: 1267-1273. DOI:10.2478/s11756-020-00643-3 |

| [5] |

DAVID C S, RAFAEL F, ANTONIO R M, et al. Black kites of different age and sex show similar avoidance responses to wind turbines during migration[J]. Royal Society Open Science, 2021, 8(1): 201933. DOI:10.1098/rsos.201933 |

| [6] |

GALBREATH M D, ICHINOSE T, FURUTANI T, et al. Urbanization and its implications for avian aggression: A case study of urban black kites(Milvus migrans) along Sagami Bay in Japan[J]. Landscape Ecology, 2014, 29(1): 169-178. |

| [7] |

周菊萍, 郭延蜀, 米志平, 等. 黑鸢消化系统形态学的初步研究[J]. 四川动物, 2004, 23(4): 346-348, 417. |

| [8] |

王鹏华. 卫星追踪黑鸢的迁徙研究[D]. 保定: 河北大学, 2020.

|

| [9] |

ERICKSON W P, MCDONALD T L, GEROW K G, et al. Statistical issues in resource selection studies with radio-marked animals[M]//MILLSPAUGH J J, MARZLUFF J M. Radio tracking and animal populations. Academic Press, 2001: 209-242.

|

| [10] |

刘萌萌, 闵霄, 鲁长虎. 基于卫星跟踪的救护猛禽失联案例分析[J]. 动物学杂志, 2022, 57(4): 564-570. |

2025, Vol. 17

2025, Vol. 17